Lutter contre les discriminations capillaires : bonne ou mauvaise idée ?

En 2019, l’état de Californie a fait passer une loi intitulée CROWN Act, acronyme de « Create a Respectful and Open Workplace for Natural Hair », destinée à sanctionner les discriminations capillaires. Depuis, 13 autres états américains ont suivi le pas. En France, le député Olivier Serva s’est récemment emparé du sujet pour travailler sur un texte de loi similaire, qui pourrait bien devenir un 26e critère de discrimination pénalisé tant par le droit pénal que par le droit du travail. Mais cette législation ne serait-elle pas un peu tirée par les cheveux ?

Les cheveux naturels ne sont réellement pas appréciés en milieu professionnel : c’est le constat d’une étude publiée en août 2020 par la revue Social Psychological and Personality Science. Cette étude démontre l’existence d’un important biais au recrutement à l’égard des femmes noires arborant une coiffure naturelle. Ces dernières sont en effet perçues comme moins professionnelles, moins compétentes et moins susceptibles d’être recommandées pour un entretien d’embauche que les femmes noires aux cheveux lissés et les femmes blanches aux cheveux bouclés ou lisses. Angela Davis peut bien grossir les rangs des candidats à Pôle emploi…

Ce biais d’appréciation fondé sur le style capillaire engendre de réelles discriminations aux États-Unis, particulièrement à l’encontre de la population afro-américaine. Ces discriminations ne se limitent d’ailleurs pas au monde du travail, elles ont aussi cours à l’école :

- En août 2018, Clinton Stanley Junior, 6 ans, a été renvoyé de son école en Floride à cause de ses cheveux. D’après le règlement de ladite école, les garçons ne sont pas autorisés à porter des dreadlocks.

- En septembre 2018, une élève a été renvoyée sur le même motif à cause de ses extensions (tresses).

- En décembre 2018, un arbitre blanc a contraint Andrew Johnson, un adolescent noir du New Jersey, à couper ses dreadlocks pour avoir le droit de continuer de participer à la compétition sportive de son école.

Quelle portée ?

Une loi sur la discrimination capillaire pourrait en théorie avoir une portée assez longue et variée, notamment en France où :

- Il ne fait pas bon être roux (rappelons au passage le suicide de Mattéo en 2013, âgé de 13 ans et brimé à cause de la couleur de ses cheveux, ou plus récemment en 2019 le suicide de Simon W., 14 ans, pour les mêmes raisons),

- Ni chauve (alors que 70% des hommes sont amenés à être touchés par une chute des cheveux ou calvitie),

- Les cheveux blancs, rappelant par trop l’inéluctable vieillesse, font quant à eux le jeu de stéréotypes âgistes,

- Les femmes blondes, qui subissent un véritable plafond de verre capillaire, sont statistiquement moins nombreuses aux postes de management ou de direction : parce que jugées trop féminines, elles ne sont pas prises au sérieux,

- Sans parler des discriminations de celles et ceux qui souhaitent cacher leurs cheveux par l’intermédiaire du voile ou du turban sikh…

Et pourtant, dans la réalité états-unienne, le CROWN Act a été pensé et se borne quasi exclusivement dans son application aux discriminations faites vis-à-vis des cheveux des personnes noires… Tout comme en France où le projet de loi actuel s’appuie sur la récente décision de la Cour de Cassation, en novembre 2022, de donner gain de cause au steward d’Air France qui avait été mis à pied puis licencié à cause de ses tresses nouées en chignon, pourtant autorisées aux femmes !

En France : le critère de la discrimination à l’apparence

Si la chevelure (ou son absence) ne compte pas (encore) parmi les 25 critères de discrimination posés par le code du Travail français, elle peut actuellement être rapportée au critère de l’apparence physique. Ce critère est d’ailleurs presque une spécificité de la législation française, puisqu’on ne le retrouve nulle part ailleurs dans le monde qu’en Belgique.

Le Défenseur des droits est ainsi régulièrement saisi sur ce fondement, pour des cas de discriminations professionnelles liées aux tenues vestimentaires, aux coiffures, au port de la barbe, aux exigences de taille et de minceur ou encore aux tatouages et aux piercings.

Cependant, ce critère fait débat :

- D’une part parce que « les victimes de discrimination ont souvent du mal à rapporter la preuve qu’elles ont été discriminées sur ce fondement, voire à se considérer comme telles »,

- D’autre part, puisque l’apparence physique peut résulter d’un choix, les recruteurs estiment « qu’il est légitime d’écarter les candidats arborant un style qui ne correspondrait pas à l’image de l’employeur ».

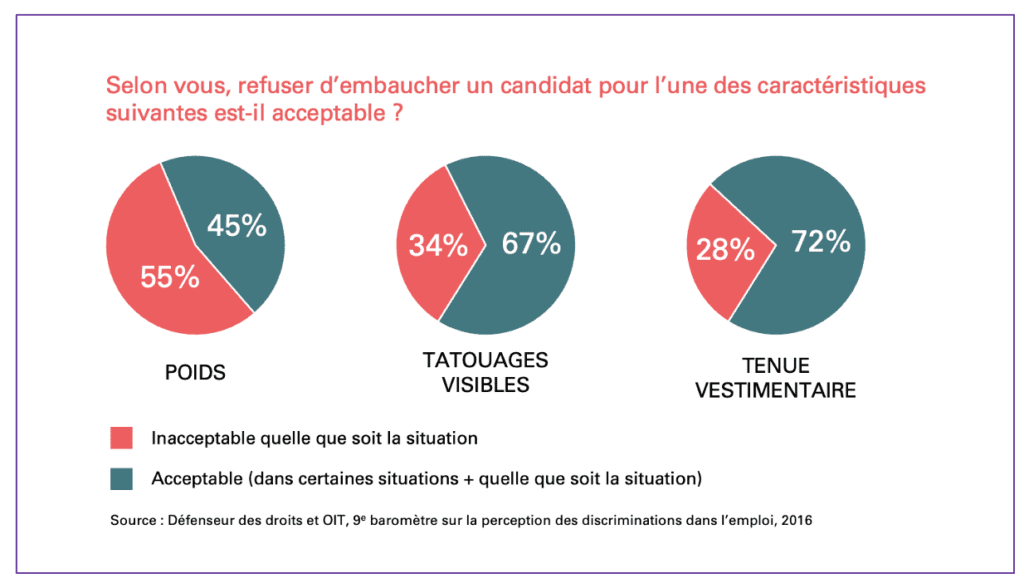

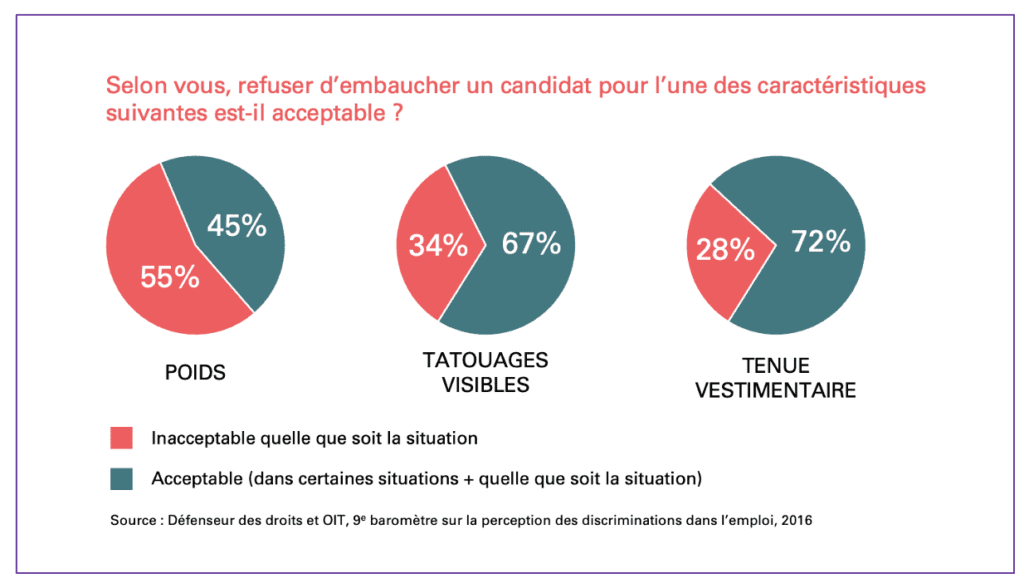

Ainsi, plus le fondement de la discrimination est imputable à un élément « choisi » de son apparence physique et plus les individus tendent à considérer légitimes les discriminations qui en découlent, comme le montre cette étude du Défenseur des droits et de l’Organisation Internationale du Travail :

En France : le critère de la discrimination à l’apparence

Dans une société où la beauté est valorisée (selon l’économiste Daniel Hamermesh, être beau permet de gagner jusqu’à 15% de plus par an), les discriminations à l’apparence peuvent paraître plus admissibles que celles qu’elles sous-tendent.

Mais les discriminations sur les dreadlocks et les coupes « afro » ne se rapportent-elles pas directement à du racisme ? Qualifions donc le racisme pour ce qu’il est et cessons de nous crêper le chignon sur nos biais capillaires… Pour mieux nous concentrer sur ceux de notre héritage postcolonial qui en sont à l’origine. C’est en désamorçant ces derniers que nous parviendrons à créer un environnement de travail respectueux de tous les cheveux.

D’autres motifs couverts par le critère de l’apparence physique sont aussi discutables : ainsi les discriminations sur les cheveux blancs se rapportent à de l’âgisme, les discriminations des femmes blondes à du sexisme et les discriminations grossophobes à de la discrimination sur l’état de santé, voire sur le statut social (les enfants d’ouvriers étant davantage exposés au surpoids et à l’obésité).

Racisme, âgisme, sexisme, état de santé, statut social : autant de critères défendus par la législation française et qui ne laissent de place au doute ni sur la gravité de la discrimination en question ni sur la responsabilité de son auteur. À bon entendeur !

Valentine Poisson